평창 연대기

평창지역에서 구석기시대 인류가 살았던 유적과 유물이 발견되었다.

한반도의 중부 강원 영서 남부에 위치하는 평창은 백두대간 서남쪽으로 뻗은 차령산맥 사이에 위치하고 대부분 산지로 구성되어 있다. 이 지역 하천들은 대부분 북쪽에서 발원하여 남쪽으로 흐르며 평창강(平昌江) 과 오대천(五臺川)이 평창군을 가로질러 남쪽으로 흘러 영월에서 동강(東江) 과 서강(西江)에 합류하여 남한강을 이룬다. 이들 하천은 평창 일대를 휘돌아 주변에 비교적 평탄한 침식 구릉지를 형성 하고 있다.

평창지역에서 구석기시대 인류가 살았다는 유적, 유물이 확인 된 바 있는데 평창강유역에 위치한 도돈리 유적에서 돌을 깨뜨리거나 떼어내서 만든 약 10만여년 전 구석기시대 유물인 찍개, 돌대패, 찌르개, 긁개, 밀개 등의 구석기시대 뗀석기(打製石器)들이 발견되었다.

신석기유적은 강 하천유역의 나지막한 구릉지에 분포하고 있는 곳으로 평창강 유역의 후평리, 유동리에서 빗살무늬 토기(櫛文土器) 편들이 발견 되어, 이 주변지역 일대에서 정착생활을 했을 것으로 보인다. 청동기시대 유적으로 고인돌(支石墓)과 돌널무덤(石棺墓), 선돌(立石)의 유물 산포지가 있으며 청동기시대 민무늬토기(無文土器)인 들이 남긴 무덤으로 평창읍 종부리, 상리, 후평리, 계장리, 임하리, 주진리, 대화면 대화리, 신리, 하안미리, 진부면 수항리에서 현재까지 38기가 발견되었다.

청동기시대 평창을 비롯한 강원도 일원에 많은 부족국가들이 형성되었다.

이들 지역은 고인돌과 기타 유물들이 대량으로 밀집되어 출토되어서 이곳을 중심으로 집단 정착생활이 이루어졌으며 이들에 의한 소규모 성읍국가 였음이 입증되고 있다. 청동기시대 평창을 비롯한 강원도 일원에는 많은 부족국가 들이 형성되었을 것으로 추측된다.

이 무렵 압록강유역에는 한(漢)의 침략으로 고조선(古朝鮮)이 멸망되었으며, 한반도 서북지방에는 한사군이 설치되었다.

평창지역은 예맥(濊貊)에 속하였으며 예는 북으로 고구려 옥저와 접하고 남으로 진한 (辰韓)과 접한다.

역사서는 춘천을 맥국(貊國), 강릉을 예국(濊國)으로 전하고 있어 평창이 속해 있는 강원지역을 예맥의 땅으로 기록 하고 있다.

예맥은 낙랑 또는 고구려에 부용되어 백제와 신라를 공격하기도 하면서 상당기간 삼국에 편입되지 않은 세력으로 존재하였다.

예맥은 고구려 장수왕 때 고구려에 편입된 것으로 보인다.

평창은 예맥에 속했고, 통일신라 이전까지 고구려,신라,백제 어디에도 편입되지 않았다.

평창 적석총에서 철기시대 쇠칼과 토기가 출토되었고, 예맥국 태기왕이 평창을 중심으로 국가를 이루었다.

철기시대(鐵器時代)에는 사회의 규모가 커지고 철제무기 사용으로 청동기시대 성읍국가들이 모여 연맹왕국(聯盟王國)을 형성하였다.

이 시기에 강원도일대 왕국이 형성되고 평창지역도 철기를 소유한 집단이 거주하였으며 평창읍 중리, 마지리, 응암리, 종부리, 대화면 하안미리에서 돌무지무덤 (績石塚)이 확인되었고 응암리 돌무지무덤에서는, 쇠칼(鐵刀子)과 김해식 토기 3점이 출토되어, 초기 철기시대 무덤임을 확증하였다.

이 지역의 전설에 따르면 초기철기시대인 1천년경을 전후하여 예맥국(濊貊國)의 태기왕 (泰岐王)이 평창과 횡성을 중심으로 국가를 이루었으나 태기산 옥산대 (玉散臺) 근처에서 멸망했다는 이야기가 전해온다.

평창의 가장 오래된 이름은 우오현

광개토대왕때 고구려 행정구역에 편입되어 내생군 욱오현이 되었고, 삼국시대에 분쟁지역으로 머물다가 통일신라의 영토가 되었다.

평창지역의 소규모 사회는 삼국시대가 되면서 삼국의 어느 국가에도 소속되지 않았으나 고구려가 강력한 왕권강화를 위한 중앙집권정책을 펴면서 광개토왕 (廣開土王)때 고구려 영토에 흡수되었고 장수왕(長壽王)때 행정구역에 포함되었다. 평창의 가장 오래된 이름은 우오현(于烏縣)이며 고구려의 행정구역에 편입되면서, 내생군(奈生郡) 욱오현(郁烏縣)이 되었다.

505년 신라 지증왕 (智證王) 7년에 평창지역은 고구려 신라 국경 분쟁에 있었으며, 6세기 중엽 신라 진흥왕(眞興王) 대에는 신라에 복속된 후 고구려의 침입으로 공백 기간이 있었으나 삼국통일과 함께 신라의 영역으로 정착되었다.

신문왕(神文王) 5년(685) 행정구역을 9주 5소경으로 나누고 이 때 명주(溟州)에 편입 되었다. 명주에는 평창, 영월, 정선군과 경북 울진, 영양, 청송, 영덕, 안동의 일부지역이 관할하였으며 치소(治所)는 강릉이었다.

이때 평창은 백오현(百烏縣)으로 나성군(奈城郡)에 편입되고 당시 주(州)에는 군주(軍主), 군(郡)에는 태수(太守), 현에는 격에 따라 소수 (少守), 현령(縣令)이 임명되었으며 백오현에는 소수, 현령이 임명되기도 하였다.

통일신라시대 말기에는 정치질서가 문란하고 부패하였으며 사회는 극도로 혼란하여, 지역 호족세력을 중심으로 전국에서 반란이 일어나면서 중앙집권정책이 무너졌다.

신라는 분열되고 혜공왕 4년(768), 진성여왕 1년(889)까지 100여 년 동안 20차례의 정치적 변란으로 불평귀족과 군진 세력가(軍鎭勢力家)의 반란이 속출하였다.

특히 흥덕왕(興德王)의 정치개혁 실패 후, 왕위쟁탈전으로 지방통제력이 더욱 약화되었다. 신라사회를 지탱하던 골품제도 기반이 약화되고 진골. 귀족들의 대토지 경영으로 자영농민이 몰락하였다.

지방 군주들은 조세를 거두지 못해 국가재정이 궁핍해졌다. 889년 진성여왕의 조세 독촉은 지배층의 통치력붕괴와 하층민 조세과중으로 이어져 국가를 지탱하지 못하고 쇠망의 길로 접어들게 하였다.

반란은 전국적으로 일어났으며 주요 반란세력으로 사벌주(沙伐州)의 원종(元宗)과 애노(哀奴), 죽주(竹州)의 기훤(箕萱), 북원(北原)의 양길(梁吉), 완산주(完山州) 견훤(甄萱), 철원(鐵原)의 궁예(弓裔) 등이 있었다. 신라는 반란군을 진압할 능력이 없었으며 지방의 각 군현은 스스로 방어하거나 합종연횡 하지 않을 수 없었다. 지방정부의 군태수(郡太守)나 현령(縣令)들은 사병을 만들어 성주 혹은 장군이라 칭하고 중앙정부 명령에서 벗어났다.

견훤은 무진주(武珍州)와 완산주(完山州)를 중심으로 하여 전라도와 충청도를 장악한 뒤 효공왕(孝恭王) 4년(900) 백제부흥을 내걸고 후백제를 세운다. 강원도지역에서는 북원(北原) 의 양길이 있었는데, 후백제 견훤과 비견될 큰 세력이었다. 궁예가 양길의 휘하에 들어오게 되어 중부지역 에서는 가장 중심적 위치에 있었다. 궁예(弓裔)는 신라 헌안왕(憲安王) 또는 경문왕(景文王)의 아들로 전해오는 진골출신의 귀족으로 10살 때 영월의 세달사 (世達寺)에 들어가 중이 되었다. 진성여왕 5년(891)에 죽주(竹州)의 기훤에게 투신하였다.

통일신라 말기 궁예가 평창, 영월을 점령했다.

892년 궁예는 기훤의 부하인 원회신원 등과 북원(北原)의 양길에 투항하였다. 양길은 궁예에게 군사 100여기(驥)를 주어 북원 동쪽지역을 공략했고, 주천(酒川), 내성(奈城,영월) 울오(鬱烏:평창), 어진(御珍:정선) 등 10여 군현을 점령하였다.

진성여왕 8년(894) 에는 명주를 점령하고 강력한 군사력을 확보하였다. 명주를 장악한 궁예는 인제, 화천, 김화, 철원을 정복하고, 왕건과 패서일대의 호족세력을 귀부 받아 공주, 영주 이북지역을 차지했다.

904년 국호를 마진(摩震), 연호를 무태(武泰)로 하였으며 이듬해 철원으로 도읍하였고, 911년 국호를 태봉(泰封) 연호를 수덕만세(水德萬歲)로 하였다. 그러나 918년 홍유(洪儒), 신숭겸(申崇謙), 배현경(裵玄慶) 등이 모의하여 왕건을 추대 하고 궁예를 축출하여 국호를 고려(高麗) 연호를 천수 (天授)라 하고 송악으로 천도하였다. 그리고 935년 신라의 항복을 받은 후 936년 후백제를 격파하여 재통일하였다.

고려의 지방제도는 최승로의 건의를 받아들여 성종(981~997) 때 정비되기 시작하여 전국에 12목(牧)인 양주, 광주, 충주, 청주, 공주, 해주, 진주, 상주, 전주, 나주, 승주, 황주에 목사를 파견하였으나 강원도지역은 동북면병마사(東北面兵馬使)의 관할 하에 두었다. 이후 성종 14년(995) 10도를 신설하였고, 12목(牧)을 절도사제(節度使制)로 바꾸어 전국조직 10도 예하에 12절도사를 두고 그 밑에 128주(州) 449현(縣) 7진(鎭)으로 개편하였다.

고려시대에 평창북부지역은 삭방도(朔方道)에 포함되었고, 이때 평창의 이름이 생성되었다.

현종 9년(1018) 고려의 지방제도는 4도호부 8목을 중심으로 56개의 주군, 28개의 진, 20개의 현으로 편성하였으나, 뒤에 5도 양계로 나누고 평창의 동부지역은 동계에 서부지역은 양광도(楊廣道)에 속하였다. 충렬왕 25년(1299)에 현령이 파견되어 원주의 속현에서 벗어났다. 그 후로 우왕 13년 (1387)에 왕이 신임하는 내시 이신(李信)이 내향(內鄕)하여 지군사(知郡事)로 승격시켰다가 다시 현이 되었는데 일명 노산(魯山)으로 불리었다.

고려시대 태조 4년(1395) 6월13일 강릉도와 교주도를 통합 하여 강원도로 정했다. 강원도는 고려시대 현종 7년(1666) 이후로 지방을 원양도(原襄道), 강양도(江襄道), 강춘도(江春道), 원춘도(原春道)로 구분하였다.

강원도 지방조직은 강릉 대도호부, 원주목, 양양, 삼척, 회양, 춘천, 철원의 5개 도호부 그리고 정선과 함께 종4품이 관할하는 평해, 통천, 고성, 간성, 영월, 평창 등 6개 군이 있었으며, 울진, 흡곡, 금성, 이천, 평강, 김화, 남천, 홍천, 양구, 인제, 횡계, 안협 등 12개 현이 있었다.

영조 36년(1760) 평창에는 종 4품의 군수 외에 속료로 좌수 1인, 별감 2인, 군관 30인, 아전 16인, 지인 12인, 사령 12인, 관노 24명, 관비 28명 등 관료 125인이 존재했다. 강원도에는 3개의 진관이 설치되고 이에 5부 6군 12현이 소속되었다. 이때 평창은 원주 진관 소속이었다.

평창은 조선건국 이후 임진왜란(1592년)까지 외적 침입이 없어서 큰 사건을 겪지 않았다.

조선 중기에는 사화당쟁(士禍黨爭)으로 정치가 혼란 되고 토지 제도가 문란하여 경제가 파탄되고 사회가 불안하였다.

선조 24년 임진왜란으로 국토는 황폐화되고 강원도의 토지는 2만8천결이 줄어들어 1천결 밖에 되지 않았다. 그러자가 18세기 영조(英祖), 정조(正祖)시대에 들어서면서 어느 정도 안정을 찾기 시작했다.

정조 때 호구총수는 강릉부 임계면, 도암면, 진부면, 봉평면, 대화면을 포함하여 3,873호, 남자 6,678명, 여자 8,314명으로 합계 14,992명에 이르렀으며, 진부면이 705호 3,558명으로 가장 많았고, 도암면이 173호 917명으로 가장 적었다.

조선 후기에는 삼정의 문란과 지주와 전호 간의 대립, 그리고 외국자본의 침략이 강화되면서 혼란이 확대되고 심화되었다.

정부가 농민군 진압을 위해 청군을 끌어들이자, 일본도 역시 텐진조약을 구실로 군대를 파견하였다. 1895년 5월26일 < 칙령 제101호 >로 8도제 폐지와 함께 전국을 23부로 개편하였다.

종래의 부∙목∙현 등 대소행정구역을 폐지하고, 336군을 신설 하여 23개 부 밑에 두었다.

조선 후기 평창은 원주, 정선, 영월과 함께 충주부에 편입되었고, 고종 때 들어서 다시 강원도에 편입되었다.

강원도는 2부(春川市 江陵府) 26군 제도로 시행되었으며, 3부제의 행정구역은 1년 2개월이란 짧은 기간을 끝으로 폐지 되었다.

1896년 8월4일 고종이 < 칙령 제36호 >를 반포하면서 전국을 13도(道) 8부(府) 1목(牧) 331군(郡)으로 나누는 제도를 시행하였다.

13도제는 경기도, 강원도, 황해도, 충청북도, 충청남도, 전라 북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 평안북도, 평안남도, 함경 북도, 함경남도로 분할하는 것이었다.

13도 밑에 하부 행정구역으로 7부(광주, 개성, 강화, 인천, 동래, 덕원, 경훙)와 1목(제주)으로 331개 군으로 확정되었다.

평창군은 이때 다시 강원도 관할이 되었으며, 전국의 지방 행정구역은 13도 7부 1목 331군으로 편성되었다.

조선정부는 부∙목∙군을 5등급으로 구분하여 등급에 따라 지원하였으며, 평창군을 포함한 강원도 26개 군은 모두 4등급에 속하였다.

1906년 대화, 봉평, 진부면이 평창군에 편입되었고, 동면은 정선군으로 이관되었다.

1910년 9월30일 조선총독부 칙령 제354호로 < 조선총독부 지방관제 >가 공포되었고, 1913년에 < 부제(府制) > 1915년에 < 도제(道制) > 1917년에 < 면제(面制) >가 공포되어 조선총독부 식민행정조직의 기틀이 완성되었다.

강원도는 1931년에 21군 178면이 되었다가, 1919년 발표된 부령 제88호로 간성군이 고성군으로 개칭되었고, 1930년 부령 제11호에 따라 정선군 도암면(道岩面)을 평창군에 편입시켰다.

1913년 강원도에는 25군 233면 3,087개 리∙동이 있었고, 평창군은 8개면(평창면, 미탄면, 방림면, 대화면, 봉평면, 용평면, 진부면, 도암면)을 관할하고 있었다.

이후 강원도는 수차례 변화를 겪다가, 1945년 부령 149호로 북삼면이 북평읍으로 주문진, 고성, 김화가 읍으로 승격되어 모두 13개 읍이 되었다.

1945년 9월2일 일본군 무장해제를 구실로 북위 38도선을 경계로 미국과 소련에 의해 분할된 후 1948년 5월10일 남한만의 총선거를 통해 제헌국회를 구성하였으며 8월15일 대한민국 정부가 수립되었다.

1945년 해방이후 북한은 38선을 넘어 태백산맥을 따라 공비를 침투시켰으나, 1950년 3월까지 오대산, 삼척 등지에서 공비를 전멸시켰다.

1950년 6월29일 북한군 침입소식에 평창주민들이 피난을 떠났고, 휴전 때까지 심각한 피해가 발생했다.

1950년 6월25일 동해로 남침한 북한군 5사단은 25일 이미 주문진, 사천 저항선을 지나 29일 평창에도 북한군이 침입하였다는 소식이 퍼지면서 평창주민들도 남쪽으로 피난길을 떠나게 되었다. 1953년 7월27일 휴전협정 체결 때까지 평창지역은 피해가 심하였다.

1973년 7월1일 행정구역이 개편되면서 도암면 봉산리(道岩面 鳳山里)와 호명리(虎鳴里) 일부가 진부면에 편입되고, 진부면 장평리가 봉평으로 편입되었다. 1979년 5월1일 평창면이 읍으로 승격되었고, 동산1,2리가 동산리로 통합되었다.

1983년 2월15일 봉평면의 백옥포리(白玉蒲里), 장평리(長坪里)와 진부면 속사리(束沙里), 노동리(路洞里), 용전리(龍田里), 이목정리(李木亭里), 도사리(都事里) 및 대화면의 신리(新里) 일부를 통합하여 용평면(龍平面)이 신설되었다. 1989년 1월1일 도암면 호명리가 진부면에 편입되었고, 1991년 1월17일 군청이 평창읍 하리 215번지에서 하리 210-2번지로 이전되었다.

(출처 : 2019 강원도 지정문화재 실측 조사보고서)

오대산 칠불보전(七佛寶殿)

오대산 칠불보전(七佛寶殿)

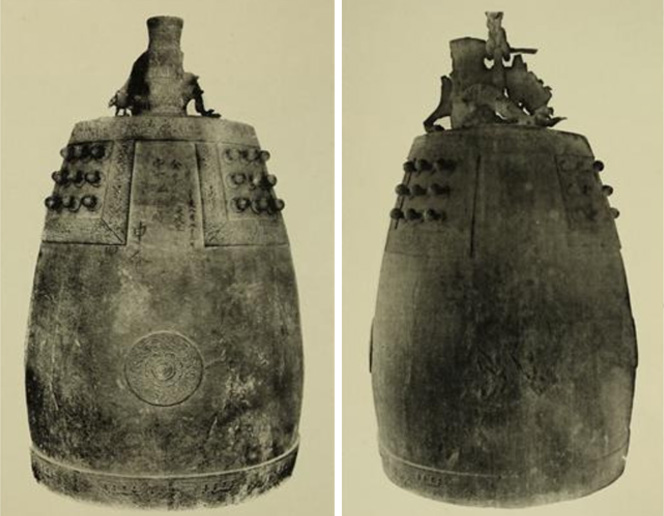

상원사종

상원사종

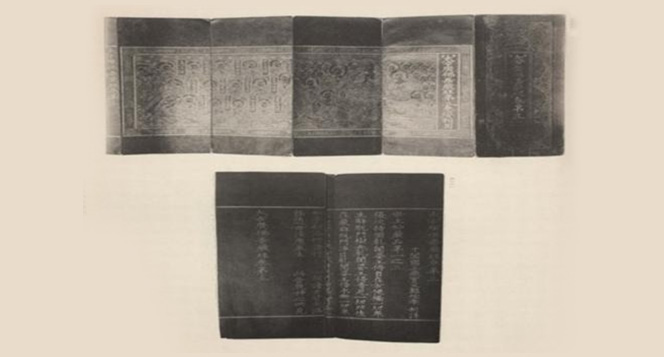

월정사 절본 감지금니대다라니경

월정사 절본 감지금니대다라니경

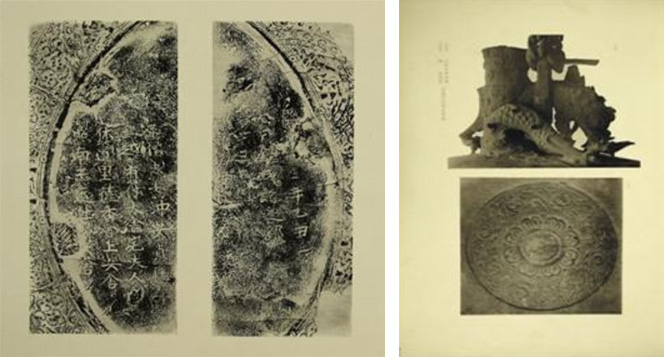

상원사동종명(탁본) / 상원사종 용두

상원사동종명(탁본) / 상원사종 용두

오대산사고 전경

오대산사고 전경

사고(史閣) 오대산사고 앞채

사고(史閣) 오대산사고 앞채

선원보각 (璿源寶閣. 오대산사고 뒷채)

선원보각 (璿源寶閣. 오대산사고 뒷채)

왕자효성군효민공행록

왕자효성군효민공행록

임자식년 선원가현록

임자식년 선원가현록